認知症ってどんな病気?

早期発見・早期診断が重要です

脳の病気によって、一度獲得した知的能力(記憶力や判断力など)が低下し、日常生活に支障が出ている状態を認知症といいます。 認知症の多くは根治が望めませんが、進行を遅らせたり、治療や適切なケアにより症状を軽減することが可能です。また、治療可能なものや発症を予防できるものもあり、早期発見・早期診断・早期治療が重要です。早期発見のためには、日々のコミュニケーションを大切にして、変化に気づくことが大切です。

認知症の予防には、生活習慣の改善が重要です。

わが国の認知症患者数は約500万人と推計されており、その前段階の「軽度認知障害(MCI)」がほぼ同数存在すると言われています。認知症診療の大事な点は、早期の正確な診断と患者・家族のサポートです。また、その予防活動も大切であることがわかってきました。

若いときの教育歴や知的活動が将来の認知症リスクを軽減することは知られていますが、最近では動脈硬化リスクである高血圧、糖尿病、高脂血症、さらに壮年期の肥満、運動不足、偏った食生活等が認知症リスクでもあることがわかってきました。これらの治療・改善に取り組むことは、現在の生活の質も向上し、脳卒中や心疾患を予防するメリットもあることから、「今できる認知症予防」といえます。

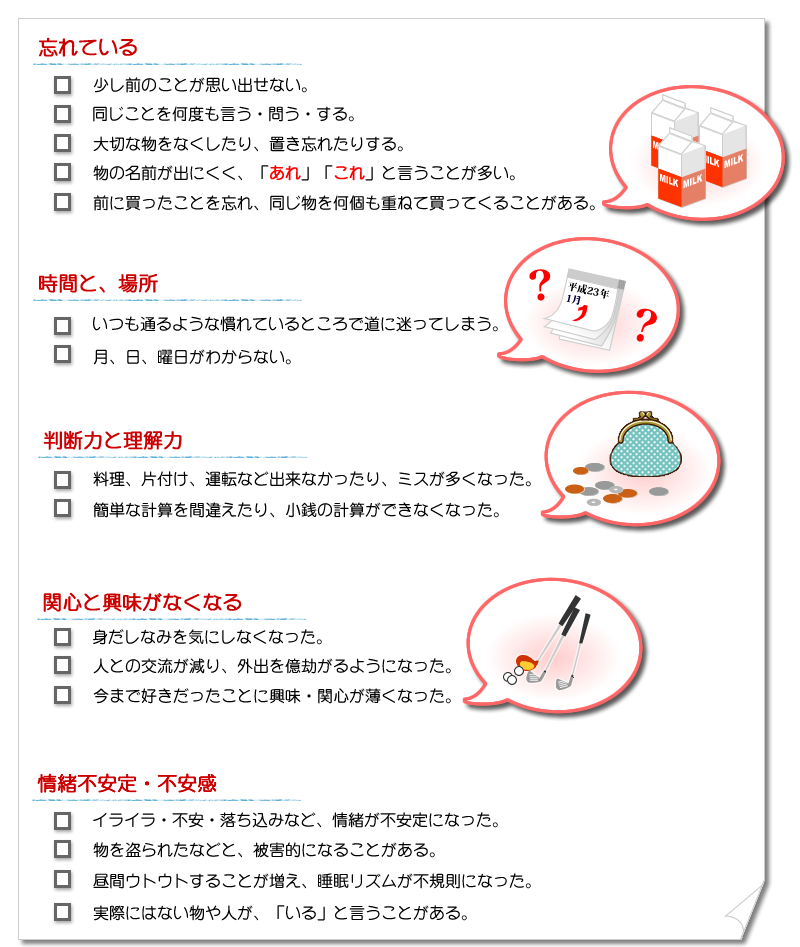

思い当たることはありませんか?

「認知症」? 「もの忘れ」? それとも疲れてるだけ?

認知症の始まりかもしれない・・・。その言動をまとめてみました。

チェック数が多くご心配な場合は、かかりつけ医や認知症疾患医療センターへご遠慮なくご相談ください。

「認知症」と正常加齢による「もの忘れ」のちがいは?

| 認知症 | 加齢によるもの忘れ | |

| 記憶障害 | 体験そのものを忘れる | 体験の一部を忘れる |

| もの忘れに対する自覚 | ないことが多い | ある |

| 性格の変化 | ある | ない |

| 人物や場所の理解 | 理解できない (はじめて会った・来たと言う) |

理解できる (知っているが名前が出てこない) |

| 生活への障害 | ある | ない |

認知症と関係の深い病気

認知症の原因となる病気には多くのものがありますが、特に多いのが

- アルツハイマー型認知症

- 脳血管性認知症

で、 この二つとその混合型(二つを合併している型)は、認知症全体の8割以上を占めると考えられています。

認知症を引き起こす代表的な病気

| 主な症状と、その対応について | |

| アルツハイマー型認知症 | 神経細胞の変性・脱落により脳内のアセチルコリン(ACh)量が低下し、神経伝達が悪くなり、脳の活動性が低下することにより発症すると考えられています。 病気の症状を改善したり進行を遅らせる効果が期待できる治療薬がありますが、病気の進行を完全に止めてしまうことはできません。 |

| 脳血管性認知症 | 脳の血管が詰まったり(脳梗塞)や破れたり(脳出血)することによって、その部分の脳の働きが低下し、認知症を引き起こします。 高血圧や糖尿病などの生活習慣病や心臓病をきちんと治療し、喫煙や過度の飲酒を控えるなど規則正しい生活を送ることにより、発症や進行の予防が可能です。 |

| びまん性レビー小体病 | レビー小体という異常蛋白が、中脳および大脳皮質の広範囲に溜まることで認知症を引き起こします。幻視、手足のこわばりや動きの鈍さなどのパーキンソン病様の症状、調子の日内変動が大きいことが主な特徴です。意識障害や自律神経障害を伴うこともあります。抗精神病薬への過敏性を示す場合もあり、治療やケアに注意が必要です。 |

| 前頭側頭葉変性症 | 前頭葉・側頭葉などの脳の前方部分が侵されることによって認知症が引き起こされます。65歳以下での発症が多いと言われています。初期には記憶・見当識は比較的保たれることが多く、自制力の低下や言語・行動の障害が現れます。 |

認知症を引き起こすその他の病気

(治療可能なものもあります)

| 主な疾患名 | |

| 脳の変性疾患 | 大脳皮質基底核変性症、進行性核上性麻痺など |

| 感染症 | 脳炎、進行麻痺(脳の梅毒)、エイズ脳症、プリオン病など |

| 腫瘍 | 脳腫瘍 |

| その他中枢神経疾患 | 神経ベーチェット病、多発性硬化症など |

| 外傷 | 慢性硬膜下血腫 |

| 髄液循環障害 | 正常圧水頭症 |

| 内分泌/代謝 障害 | 甲状腺機能低下症、低酸素血症、電解質異常など |

| 中毒、栄養障害 | アルコール脳症、ビタミンB12欠乏症など |

認知症と間違えやすい病気や状態

| 間違えやすい症状 | |

| うつ病 | 気分の落ち込み、不眠、不安、焦燥感など様々な症状が現れる病気ですが、認知症のように見えることがあります。 抗うつ薬などの治療により改善が期待できます。 |

| 難聴や視力障害 (白内障など) |

耳が遠くなったり、目が悪くなって、外から受け取る情報量が減った結果、認知症のようにみえることがあります。補聴器の使用や治療により改善することもあります。 |

| 薬剤の影響 | 複数の医療機関に同時並行で通院している場合に、薬の相互の作用や、用量を間違って飲むことにより、認知症のような状態を呈することがあります。お薬手帳を活用し薬剤の整理を行いましょう。 |

福岡市認知症疾患医療センター

九州大学病院

〒812-8582

福岡市東区馬出3-1-1

九州大学病院北棟2階 ブレインセンター内

TEL.092-642-6235

FAX.092-642-6276

リーフレット(九州大学病院)

福岡大学病院

〒814-0180

福岡市城南区七隈七丁目45番1号

福岡大学病院新館1階・2階

TEL 092-801-1011(内線:4693)

FAX 092-862-8622

リーフレット(福岡大学病院)